蓄光製品 アベイラス アルシオール

蓄光関連のJIS規格について

1.蓄光関連規格整備の歴史

- 1993年、放射性物質を含まないアルミン酸ストロンチウム系の蓄光顔料が開発されました。

- アルミン酸ストロンチウム系の蓄光顔料は従来の硫化亜鉛系蛍光体よりも残光輝度が10倍高く、残光時間も10倍長いことから、高い要求性能を求められない時計文字盤やスイッチ、玩具以外の安全標識・表示のように実用的な分野へと用途が広がっていきました。

- その後、安全標識として蓄光材料を用いたものが徐々に普及し始め、JIS Z 9101:2005(安全色及び安全標識―産業環境及び案内用安全標識のデザイン通則)でデザイン、JIS Z 9103:2005(安全色―一般的事項)で色、JIS Z 9107:1998(安全標識―性能の分類、性能基準及び試験方法)で性能基準や試験方法等、蓄光材料の規格化が進みました。

- 2005年4月1日施行の東京都火災予防条例改正・同施行規則改正で明示物が規定され、2006年3月29日の総務省消防庁告示第5号で「高輝度蓄光式誘導標識」が消防避難設備として規定された際は、JIS Z 9107:1998の性能基準や試験方法が取り入れられ、東京都の採用基準や(一財)日本消防設備安全センターの認定基準となり、その後のJIS Z 9107:2008改訂に伴い改訂内容が反映されていきました。

- 建物からの避難を容易にするために設置する蓄光式の避難誘導システムについて規定したJIS Z 9095:2011(安全標識―避難誘導システム(SWGS)―蓄光式)が2011年に制定されました。

- 高輝度蓄光式誘導標識や明示物の普及が進行する中、一部の床面に設置されたJIS Z 9107に適合する明示物が、設置後短期間で発光性能を喪失する劣化事故を起こし、訴訟まで発展する事態となりました。

- JIS Z 9107は床面に設置する安全標識について想定しておらず、壁面に較べ、より高い物理的、化学的な劣化要因に対する耐久性を求められる床面設置安全標識の耐久性評価項目、方法の再検討が必要でした。

- この事態を重く見た経済産業省は、事故の再発防止を目的とした原案策定専門審議委員会を設置、検討を重ね、2012年12月20日JIS Z 9096:2012(床面に設置する蓄光式の安全標識及び誘導ライン)が制定されました。

- 2014年9月22日、津波が発生したときに安全な場所(津波避難場所、津波避難ビル)へ避難する際に利用する津波避難誘導標識システムについて規定したJIS Z 9097:2014(津波避難誘導標識システム)が制定されました。

- 2016年3月22日、津波以外の自然災害のうち改正災害対策基本法による異常な現象の種類である洪水、内水氾濫、高潮、土石流、崖崩れ・地滑り、大規模な火事の6種類につて規定したJIS Z 9098:2016(災害種別避難誘導標識システム)が制定されました。

2.蓄光関連規格の概要及び解説

JIS Z 9101:2005 安全色及び安全標識―産業環境及び案内用安全標識のデザイン通則

- ISO 3864-1 と一致規格。安全標識(蓄光を含む)の通則規格であり安全色及び安全標識の国際整合化が図られています。用語の定義では、安全色、安全標識、安全マーキング、補助標識、再帰性反射体、再帰反射係数、蛍光、蓄光など基本的な用語はこの規格で定義されています。

JIS Z 9103:2005 安全色―一般的事項

- JIS Z 9101 から安全色を抜き出した規格です。

JIS Z 9107:2008 安全標識―性能の分類、性能基準及び試験方法(1998年版が最初)

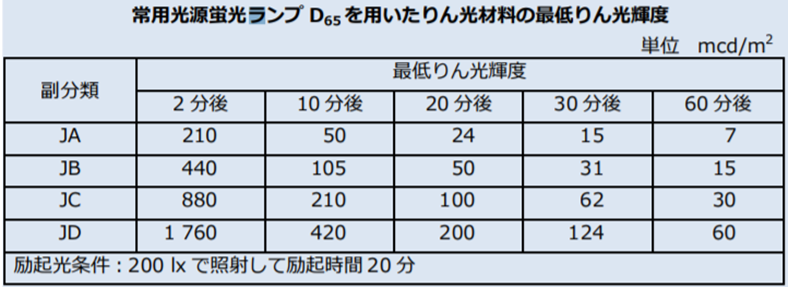

- 安全標識を製作する際の性能及び試験方法を定めている基幹規格。蓄光材料の最低りん光輝度数値及び試験方法は、この規格が母体となっています。

- 蓄光材料の最低りん光輝度を規定しています。

JIS Z 9095:2011 安全標識―避難誘導システム(SWGS)―蓄光式

- この規格は、不特定多数の人が出入りするデパート、ホテル、スーパーなどの商業施設、事務所、工場などの業務施設、娯楽施設、地下施設のある建造物、連絡通路を含む地下を対象としています。

- 駅舎、地下街などの建物内の照明及び誘導灯が停電などで使用できなくなったとき、その建物からの避難を容易にするために設置する蓄光式の避難誘導システムについて規定しています。

- りん光輝度の下限値を規定しており、蓄光式 SWGS に用いる蓄光式の安全標識、誘導ラインなどのりん光輝度については、附属書 B によって試験したとき、JIS Z 9107 の表 2 又は表 3 の副分類のいずれかに該当することが望ましいとしています。

- 設置場所において必要なりん光輝度の下限値も規定しており、通常の安全管理システムにおいて、避難路の照度は、床面中央で平均照度 50 lx 以上、かつ、壁面最下部で平均照度 25 lx 以上を確保することが望ましいとしています。

- りん光輝度の下限値は、設置場所の照明により15分間励起し、励起停止後のりん光輝度の下限値が10分後で15mcd/㎡、60分後で2mcd/㎡を達成し、かつ、維持しなければならないとしています。

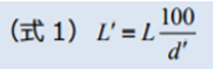

- 照度が低い設置場所の蓄光式の誘導ラインの幅も規定しており、りん光輝度の下限値を満足する蓄光式の誘導ラインの幅の計算の基本値を 100 mm としています。低い設置場所において、蓄光式の誘導ラインのりん光輝度が、上表のりん光輝度の下限値より大きく維持できる場合、式(1)を満足する蓄光式の誘導ラインの幅の範囲まで、蓄光式の誘導ラインの幅を小さくしてもよい、なお、10 分及び 60 分の二つの励起停止後の時間のりん光輝度の数値を満足しなければならないとしています。

ここに、L’:りん光輝度の数値(mcd/㎡)

L:りん光輝度の下限値(mcd/㎡)

d‘:蓄光式の誘導ラインの幅(mm)

JIS Z 9096:2012 床面に設置する蓄光式の安全標識及び誘導ライン

- 蓄光式の安全標識及び誘導ラインを床面に設置する場合の規格でです。

- この規格は、建物からの避難を容易にするために屋内及び建物につながる屋外の床面、階段(踊り場、蹴込み、踏み面など)、階段の壁面などに設置する蓄光式の安全標識及び誘導ライン(以下、蓄光式の安全標識及び誘導ラインという。)について規定しています。この規格による蓄光式の安全標識及び誘導ラインは、不特定多数の人が出入りするデパート、ホテル、スーパーなどの商業施設、事務所、工場などの業務施設、学校などの公共施設、娯楽施設、一般住居、地下施設のある建造物、連絡通路を含む地下駅舎、地下街などの建物内の照明が地震などの災害による停電で真っ暗闇になったとき、黒煙などによって十分な明るさが確保できなくなったときなどを想定しています。

- 床面に設置する安全標識及び誘導ラインの耐久性

- 【JIS Z 9107 の試験内容を強化した項目】

- ①耐摩耗性、②耐衝撃性、③耐薬品性試験

- 試験後に、りん光輝度試験を行うとした試験項目

- ①耐候性試験、②耐水性試験、③耐湿性試験、④耐摩耗性試験、⑤耐薬品性試験、⑥耐汚染性試験

- JIS Z 9107 に追加された試験項目

- 曲げ試験、②滑り抵抗、③凍結融解性、④耐汚染性試験

- 「設置場所におけるりん光輝度の測定方法」が初めて示されました。

JIS Z 9097:2014 津波避難誘導標識システム

- この規格は、津波が発生したときに安全な場所(津波避難場所、津波避難ビル)へ避難する際に利用する津波避難誘導標識システムについて規定しています。

- 津波標識に記載する図記号、方向矢印、その他記載例が具体的な例を挙げて示されています。

- 暗闇対策の一つして、屋外で使用する際の「蓄光」の性能及び試験方法が初めて示されました。

- 津波が夜間に発生した場合の暗闇対策として、蓄光機能、再帰性反射機能、ソーラー電源機能などを備えていることが望ましいとしています。

- 蓄光材料のりん光輝度は、次によって試験したとき、次表を参考に設置場所に適した区分のものを選択することが望ましいとしています。

| 区分 | 励起停止後、720 分後のりん光輝度 |

| I 類 | 3mcd/㎡以上 10mcd/㎡未満 |

| II 類 | 10mcd/㎡以上 |

- 蓄光材料のりん光輝度試験は、試験見本を JIS Z 8703 に規定する温度 23±2 ℃、相対湿度(50±5)%の暗室に 48 時間以上外光を遮断した状態で保管します。その後、JIS Z 8902 に規定するキセノンランプを用い、紫外線強度(測定波長域 360~480 nm)400 μW/cm2で 60 分間照射し、照射を止めた後、20 分、60 分、120 分及び720 分後のりん光輝度の測定を行います。

- 耐候性、耐水性、その他の性能については、JIS Z 9096 の性能基準などを参考に設置場所に適した性能を選択することが望ましい、また、金属製津波避難誘導標識の耐食性については、JIS Z 9107 の 5.3.1(屋外用金属製安全標識の耐食性)によることが望ましいとしています。また、その他の性能については敢えて「JIS Z 9096の性能基準の中で耐摩耗性試験(JIS A 1451:1000回転)及び耐候性試験(JIS K 7350-4:1000時間)については厳しすぎるのではないかという意見もあったが、岸沿いの道路脇は屋外の中でも最も厳しい環境の場所の一つであること、津波避難誘導標識は人命に直結した標識であることからJIS Z 9096の性能基準を採用した。」という解説がなされています。

- JIS Z 9096で規定された16項目の耐久性能に関わる項目においては、16項目全てが適合してはじめて耐久性能が担保されます。「JIS Z 9096 の性能基準などを参考に設置場所に適した性能を選択することが望ましい」という表現はJISが強制力のある法令でなく、規格であるが故の言い回しであり、評価するまでもなく適合することが明らかな場合や粘着剤や金属を用いない場合に評価を除外することを選択することもできるのであって、製品がその項目に適合しないことを理由に除外することがあってはならないとしています。

- 点検及び保守は、比較用の照合見本を用いて目視検査及び洗浄を行うことが望ましいとしています。設置場所においてりん光輝度の測定を行い、一定の数値を下回る場合は、取り替えることが望ましい、保守は随時行い、点検については法規で定められているものはそれに従い、定められていない場合については、1 年に 1 回以上実施することが望ましいとしています。

JIS Z 9098:2016 災害種別避難誘導標識システム

- 当規格には自然災害のうち改正災害対策基本法による異常な現象の種類である洪水、内水氾濫、高潮、土石流、崖崩れ・地滑り、大規模な火事の 6 種類が規定されています。

- これら災害が夜間に発生した場合の暗闇対策として、蓄光機能、再帰性反射機能、ソーラー電源機能などを備えていることが望ましいとしています。

- 蓄光材料のりん光輝度は、次によって試験したとき、次表を参考に設置場所に適した区分のものを選択することが望ましいとしています。

| 区分 | 励起停止後、720分後のりん光輝度 |

| I 類 | 3mcd/㎡以上 10mcd/㎡未満 |

| II 類 | 10mcd/㎡以上 |

- 蓄光材料のりん光輝度試験は、試験見本を JIS Z 8703 に規定する温度 23±2 ℃、相対湿度(50±5)%の暗室に 48 時間以上外光を遮断した状態で保管する、その後、JIS Z 8902 に規定するキセノンランプを用い、紫外線強度(測定波長域 360~480 nm)400 μW/cm2で 60 分間照射し、照射を止めた後、20 分、60 分、120 分及び720 分後のりん光輝度の測定を行うものとしています。

- 耐候性、耐水性、その他の性能については、JIS Z 9096 の性能基準などを参考に設置場所に適した性能を選択することが望ましい、また、金属製津波避難誘導標識の耐食性については、JIS Z 9107 の 5.3.1(屋外用金属製安全標識の耐食性)によることが望ましいとしています。

- JIS Z 9096で規定された16項目の耐久性能に関わる項目においては、16項目全てが適合してはじめて耐久性能が担保されます。「JIS Z 9096 の性能基準などを参考に設置場所に適した性能を選択することが望ましい」という表現はJISが強制力のある法令でなく、規格であるが故の言い回しであり、評価するまでもなく適合することが明らかな場合や粘着剤や金属を用いない場合に評価を除外することを選択することもできるのであって、設置しようとする製品が、その項目に適合しないことを理由に除外することがあってはならないとしています。

- 点検及び保守は、比較用の照合見本を用いて目視検査及び洗浄を行うことが望ましい、設置場所においてりん光輝度の測定を行い、一定の数値を下回る場合は、取り替えることが望ましいとしています。保守は随時行い、点検については法規で定められているものはそれに従い、定められていない場合については、1 年に 1 回以上実施することが望ましいとしています。

- お問い合わせ/見積依頼

- 0439-29-7806 営業時間:平日9:00〜17:00(土日祝休業)

- カタログ/マニュアル

/CADデータ - カタログ・取扱説明書・CADデータを

まとめてご覧いただけます。

- 製品体験/個別相談会

- 製品の体験会や、個別の相談会を

随時開催しております。